Die Brücke - Storia di un'avanguardia

- Visconti Dimezzato

- 8 giu 2020

- Tempo di lettura: 4 min

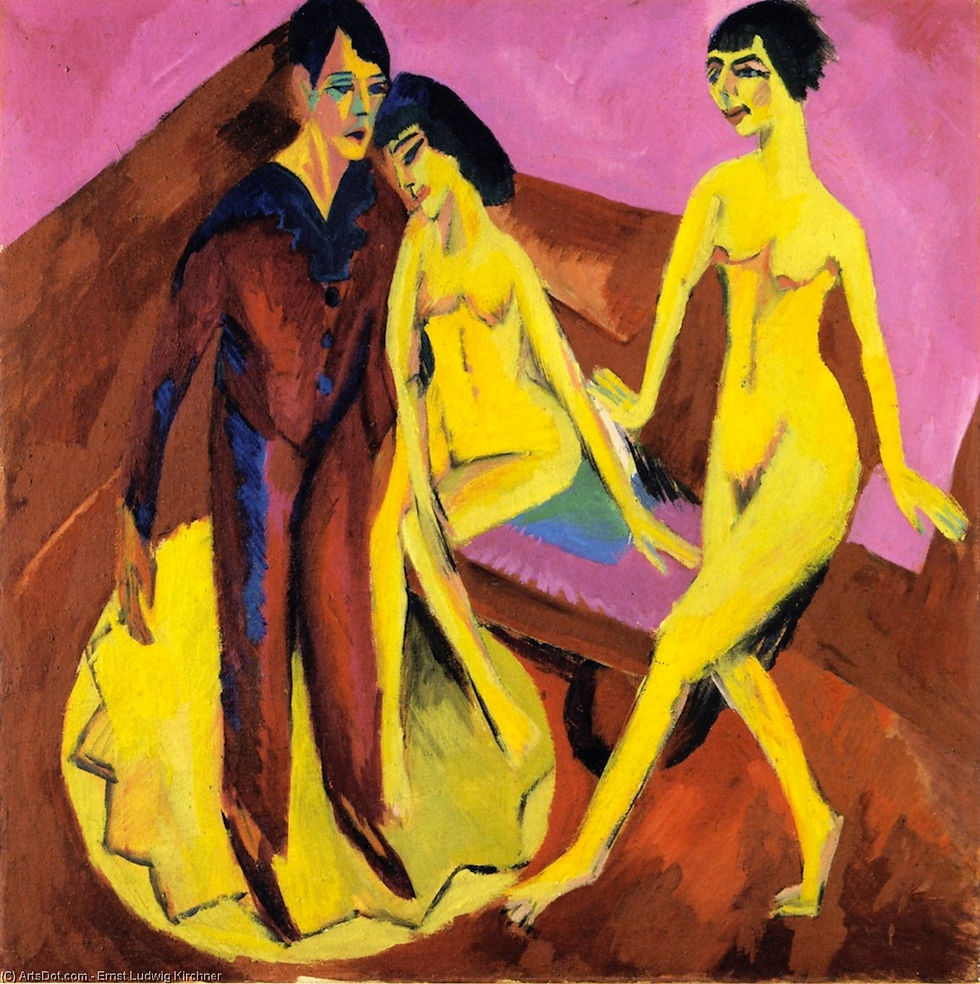

"Scuola di danza", Ernst Kirchner, 1914

Anche per la Germania, come per gran parte del vecchio continente, i primi anni del Novecento furono pregni di grande fervore culturale, che sotto il profilo artistico, musicale e letterario trovò espressione nelle cosiddette “Avanguardie”. In quegli anni si avvertiva in generale la necessità di rivoluzionare gli schemi accademici della tradizione, che per decenni avevano vincolato le esperienze artistiche tedesche. Se infatti in Francia e in Inghilterra le innovazioni dell’Ottocento avevano prodotto un progressivo distanziamento dai moduli tradizionali (si pendi per esempio agli impressionisti), l’arte tedesca –fatta eccezione per Friedrich e per la pittura romantica- non aveva ancora conosciuto una vera e propria rivoluzione.

Fu in questo contesto che un gruppo di giovanissimi artisti attivi a Dresda incominciò una intensa sperimentazione figurativa, che portò alla costituzione dell’avanguardia Die Brücke (letteralmente Il ponte). Si dice che Kirchner, Heckel e Schmitd-Rottluff affittarono nel 1903 una ex calzoleria vuota di Dresda, e attorno a questo luogo crearono i presupposti per la formazione di un “gruppo pittorico”, che sarebbe poi passato alla storia con il nome Die Brücke. La calzoleria fu arredata in parte con tele dipinte e in parte con tele vuote; la critica concorda nell’attribuire questa innovativa tappezzeria all’influenza di Schumacher, un grande architetto tedesco che svolse un ruolo chiave nella formazione del gruppo. Lo stesso Kirchner, in gioventù, si avvicinò alle posizioni di Fritz Schumacher circa la sua concezione architettonica, ma col passare degli anni si allontanò sempre più da lui, convinto del fatto che l’arte necessitasse di un cambiamento più radicale, di una rivoluzione più netta. E’ tuttavia indicativo il giudizio che, anni dopo, Schumacher esprimerà sull’esperienza pittorica del gruppo: nel mio orrore per il disegno disordinato di questi studenti non potevo affermare di comprendere i giovani anatroccoli che si allontanavano da me, chioccia inesperta.

Il movimento, fin dai suoi primi albori, si fece espressione vivissima di tutte quelle idee programmatiche che percorsero in modo trasversale le avanguardie artistiche europee. Prima fra tutte si delineò una certa tendenza ideologica che vedeva nell’affermazione dello stile di vita borghese una sorta di “pericolo” per l’arte. Oggi come allora la middle class, annegata nella cultura dell’utile e del quotidiano, indifferente a qualunque tipo di fervore ideale o artistico, rappresenta una concezione fortemente materialista, che sgretola dalle fondamenta, in quanto lo ritenga inutile, tutto ciò che è arte. Anche gli artisti tedeschi, come i futuristi, i cubisti e i dadaisti, abbracciarono un forte e radicale elitarismo antiborghese. E’ importante sottolineare come quest’elitarismo – secondo i migliori insegnamenti di Pasolini – non si fonda sulla classe sociale ma sulla sensibilità d’animo: è un’elite culturale, sensibile, interessata. Tale critica assume tratti limpidissimi in questo quadro di Kirchner, caposcuola dell’avanguardia tedesca.

L’opera presenta alcuni dei connotati stilistici caratteristici del gruppo “Die Brucke”, vale a dire la “distorsione” cromatica e la sovrapposizione caotica di forme, volti e figure, che restituisce una visione della realtà in tutto e per tutto soggettiva. In primo piano stanno i borghesi, con i loro abiti caratteristici e omologati (tuba e giacca per gli uomini, vestiti che “tentano di essere originali” per le donne), con i volti non precisamente definiti, ma certamente sgradevoli all’occhio del fruitore. Gli occhi dei borghesi sono vuoti, privi di espressione: non trasmettono nulla se non indifferenza. Interessante è la disposizione delle figure nel quadro: dalle quattro persone in primo piano si snoda una serie di figure secondarie che si perdono nello sfondo in una caotica sovrapposizione di forme e di colori. Una massa informe di macchie che appaiono diverse ma che in realtà, nel loro insieme, formano un amalgama unico e tutto uguale: la borghesia, insomma.

Abbiamo dunque compreso che la “rivoluzione” principale operata da Die Brucke sta nel colore e nel cromatismo, più che nella rappresentazione della figura. Il movimento infatti rifiutò le innovazioni futuriste e cubiste che tendevano a decostruire la figura in virtù di una rappresentazione soggettiva, che tenesse conto dei diversi “punti di vista” dell’autore. Gli artisti tedeschi preferirono dare seguito a tutte le movenze espressioniste di fine Ottocento, raccogliendo e rinnovando la grande eredità di pittori come Van Gogh, Gauguin e ovviamente Munch. Esistono tuttavia molti punti di contatto con le altre avanguardie europee che dimostrano quanto i movimenti d’avanguardia si siano contaminati l’un l’altro, in favore di un'unica, grande, rivoluzione artistica. In primo luogo il colore surreale che caratterizza le opere di Die Brucke, l’esplosione cromatica che ne pervade le forme e le figure, possono essere assimilati agli sfondi delle opere metafisiche e surrealiste (basti pensare ad alcune delle Piazze d’Italia di De Chirico, in cui il cielo si veste di un inquietantissimo verde tendente al nero). Al di la di questa similitudine, furono molti gli artisti tedeschi che, individualmente, si avvicinarono alle tendenze cubiste e futuriste. Di questi artisti e delle loro esperienze si riportano adesso alcuni esempi.

L’opera di Feininger (ciclisti) è del 1912, quando Die Brucke (sciolto ufficialmente nel 1913) era ancora pienamente in attività. Nella costituzione del quadro è evidentissima l’ispirazione futurista: le figure geometriche, lo spazio indefinito e soprattutto il tentativo di dare un volto figurativo al dinamismo e al movimento. I ciclisti, con le loro figure sovrapposte e con le loro dinamicissime fattezze, sembrano infatti muoversi verso destra ed uscire dal quadro. Inevitabile è il riferimento ad un grande pittore italiano, Giacomo Balla, che nei suoi anni futuristi tentò più volte di fornire una rappresentazione della velocità, del movimento, dell’accelerazione. ( Sequenza dinamica, Balla, Gnam, Roma).

Di ascendenza cubista è invece l’opera (giorno cristallino) di Heckel, considerato uno dei principali artisti di Die Brucke. Nel quadro i motivi cubisti si fondono a quelli “tedeschi” in un incantevole contaminazione di stili. Le geometrie dell’opera, rigide e allo stesso tempo leggere, si sdoppiano nel gioco di riflessi dell’acqua: la nuvola si spezzetta in tanti triangoli bianchi, simili alle vele di una barca, mentre i monti rivelano le loro simmetrie nascoste, segrete. L’unico elemento a sottrarsi a questo incantesimo geometrico è la figura in primo piano, così volumetrica e plastica, di chiara ispirazione cubista. Un velato tripudio di luce e di colori investe chiunque si fermi a guardare l’opera: è il trionfo della fruizione soggettiva.

fig.1 “scene di vita berlinese”, Kirchner, 1913, Gallerie neue, New York

fig.2 “ciclisti”, Feininger, 1912, Galleria Moller, Colonia

fig.3 “Giorno cristallino”, Heckel, 1912-1913, Collezione Kruss, Berlino

di Paolo Timossi

Comentarios